在医院昏迷了500多个日夜,4岁的辛怡至今没有苏醒。

2015年9月初,她的父亲张少峰到内蒙古打工期间,她的母亲刘姣利和情夫赵跃飞同居。2015年9月18日晚上,赵跃飞从洗手间拿出浴巾,将辛怡捆作一团,接着提住辛怡腰部,把她的头朝下,倒立在床边达半个小时之久。

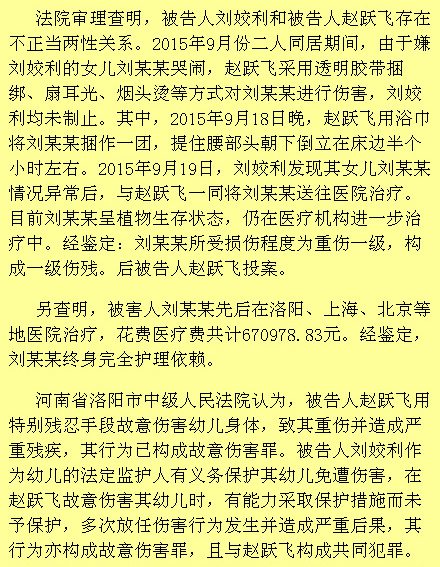

北京陆军总医院脑科二区,张少峰带辛怡在走廊晒太阳。 除标注外,文中图片作者均为 澎湃新闻记者 明鹊

从河南到上海、北京,一年多来,辛怡辗转近十家医院治疗,康复情况并不乐观。医院鉴定,因颅脑损伤,她将终生需要护理,即使醒来,智力也会严重受损。

这个头小脸胖的姑娘,如今正在北京陆军总医院脑科二区的病床上安静地躺着。她的遭遇牵动成千上万人的心:一千多位志愿者为她加油,每天都有爱心妈妈去看望她。多家公益组织的捐款超过300万——用于辛怡的医疗费,她和家人的部分生活费;此外还有人通过各种渠道捐款给她的父亲张少峰。

然而,一场悲剧触发的爱心接力意外陷入另一场信任危机——部分志愿者怀疑张少峰挥霍捐款,而张一直没有公开捐款和支出明细,引发了更大的质疑。

志愿者带辛怡在走廊窗户边晒太阳。捐款风波

2017年4月14日,赵跃飞、刘姣利故意伤害案,在洛阳市中级人民法院一审宣判:赵跃飞和刘姣利分别被判处无期徒刑和有期徒刑十年。

4月12日,在案件宣判的前两天,在志愿者多次要求后,张少峰带着志愿者和记者去到银行,查询了他的五个银行账户其中四个的明细:从去年4月到今年4月,他从四张邮政储蓄卡上取款和刷卡消费22万元,目前四张卡上还剩17万元。另外一张农村信用社的卡,因一些原因未能查询到明细。

2016年6月,张少峰在微博上发起求助,公开了自己的支付宝,并绑定了他的银行账号。随着辛怡事件影响扩大,“捐款像潮水一般涌来”,参与组织捐款的公益组织“小希望之家”创始人、作家陈岚说。

关爱辛怡的志愿者微信群有六七个,一共有一千多人,除了个别男性,几乎都是女性,大部分人也是母亲,通过微博和网络媒体看到辛怡事件后加入爱心妈妈群。这些群,有的为辛怡捐款捐物,有的为辛怡更新微信微博,还有的主要到医院看望辛怡。

“看到小辛怡的时候,我哭了整整一个月。”志愿者苗苗妈说,和很多人一样,她知道辛怡之后,就再也放不下了。

新闻报道刚出时,每天有几百人添加苗苗妈的微信,希望进入爱心妈妈群。她们联系到张少峰后,添加微信后转账给他。“还有的志愿者,到医院看望辛怡,直接给辛怡爸爸张少峰钱。”

张少峰的贫困户证明。张少峰个人受赠的爱心款,收支都没有来源和用途记录,他称因为要照顾辛怡,没有时间精力记账。

直到张少峰开放私人账户接受捐赠四个月后,有志愿者群里传出他接受的个人捐款达到一百万,甚至有传言他在外“买房子,包养女人”,整个志愿者群体都沸腾了。

如今传言的来源无从考证,志愿者李丽(化名)说,几个关键人物已经联系不上了。而志愿者们担心,这可能给社会造成不好影响,让大家觉得“来钱很容易”。

对此,张少峰反应激烈,“如果查到我有100万元,我可以跳河自杀啊。”他担心,志愿者会因此拿回捐款。

张少峰解释说,这一年来,坐飞机、打的、吃饭、买衣服鞋子……“都要花钱,一天光吃饭就要花100块钱”。但在志愿者看来,一些花费有些过度,比如张少峰几乎不在医院吃饭,都是在附近的饭馆消费。

张少峰的银行交易明细。“有人直接跟我说,爸爸你这么瘦,你吃好点才能好好照顾辛怡!”按张少峰的说法,有些钱是志愿者给他做生活费的,不愿意被查账的原因,是因为欠河南科技大学第一附属医院30多万元的医疗费,害怕公开账目后医院找他要钱。

关于过去一年,四张银行卡里的22万元提现和消费,张少峰解释称,其中包括中华儿慈会打给他的2万元生活费,和4万元结余医疗款退款,他均用于辛怡的治疗费用。

在银行流水中,有一笔大额的10万元支出,张少峰称,这笔钱给了他的五叔,对方担心他乱花,帮他保管,“我随时可以拿回”。

不过有志愿者告诉记者,张少峰此前还给过另两个版本的解释:一是10万元给了他五叔盖房子;二是10万元是用来给医院还钱。

4月17日,张少峰的五叔张小红告诉澎湃新闻,那10万元他并没有拿,而是给了张少峰的姐姐,但他没有提供张少峰姐姐联系方式。

在北京陆军总医院脑科二区,辛怡躺在病床上,胖乎乎的她,一直闭着眼睛,发出轻微的呼噜声。“平躺对她的觉醒有抑制”,主治医生杨艺说,辛怡的身形都变了,现在让她每天上下午各坐立一次,天气好了会考虑让她出楼。

张少峰住在北京博爱医院一栋平房,边上的收纳柜和衣服都是志愿者带来的。

志愿者送给辛怡的各种手圈。身穿蓝色格子夹克,脚穿一双灰色拖鞋,张少峰站在辛怡病床边。今年29岁的他显得单薄瘦削。

床尾有一张儿童推车,是群里志愿者分摊购买的,“尿裤、口罩、奶粉、衣服……都是志愿者一起买的,包括张少峰的手机。”苗苗妈说。大约一个月前,有志愿者替辛怡请了一位护工,不过张少峰对护工并不放心,“这已经是第三个护工了,前两个都没有做多久,还没熟悉就走人了。”

“他们(志愿者)过来,我很感激……我就是不想他们控制我,她们这个不让你做那个不让你做……我买一双鞋子、买一件衣服,她们都要问,我以后怎么有自己的生活……”张少峰说,“这个事情早晚要离开志愿者,我还是要按自己方法来照顾辛怡,没有人愿意一辈子照顾我们。”

虐童事件

10岁那一年,张少峰父亲去世,第二年,身为聋哑人的母亲改嫁。他跟着爷爷奶奶长大,直到2005年,爷爷奶奶相继去世,张少峰去到部队当兵,“在新疆库尔勒待了三年”。

1988年出生的张少峰,从部队退伍回来后,认识了1994年出生的刘姣利。“大半年后,我们去了广东打工,那是2011年还是2012年。”张少峰说。

刘姣利的奶奶记得,有一次,刘姣利和她去乡里赶集,她在卫生所里打吊针时,刘姣利突然不见了,“后来才知道,是跟张少峰跑了,那时她(刘姣利)才十五六岁”。

原本打算让刘姣利留在家里招上门女婿,因为两人意外的“私奔“,刘姣利的父亲刘华最终让刘姣利的姐姐留在了家里。张少峰说,因为刘华向他要5万元彩礼钱,他没有钱,才和刘姣利偷偷跑去外面打工。不过,刘华向澎湃新闻记者否认曾问张少峰要过彩礼钱。

2013年,刘姣利回来时已经怀孕了,辛怡出生时,刘姣利还未满20岁,张少峰25岁。刘华称,他不知道两人何时领了结婚证。

两人结婚后,张少峰常年在外打工。在刘华印象里,两人感情不和,有时在娘家都吵架。接受澎湃新闻采访时,张少峰也承认这点,他说两人平时会斗嘴,但没闹过离婚。

据洛阳市中级人民法院一审判决书:事发半个月前,张少峰到内蒙古打工,妻子刘姣利和情夫赵跃飞同居。2015年9月18日晚上,赵跃飞从洗手间拿出浴巾,将辛怡捆作一团,接着提住辛怡腰部,把她的头朝下,倒立在床边达半个小时之久。刘姣利未上前制止。在此之前的几天,因为辛怡哭闹,赵跃飞就曾用透明胶带捆绑、扇耳光、烟头烫等方式伤害一岁多的辛怡。

洛阳市中级人民法院关于被告赵跃飞、刘姣利故意伤害一案判决。 洛阳市中级人民法院微博截图第二天,刘姣利发现女儿情况异常,与赵跃飞一起将辛怡送往医院。

据2015年《洛阳晚报》的报道,9月20日凌晨,刚从内蒙古打工回来的张少峰接到妻子电话说,孩子生病住院时,他没有马上赶到医院,他觉得妻子在向他要钱。当年5月两人吵架后,刘姣利带女儿回了娘家,7月他还见孩子活蹦乱跳,8月刘姣利向他提出离婚。

直到2015年9月20日上午,从医院回来的姐夫告诉张少峰孩子伤得很重,在重症监护室一直没有醒。23日上午,带着借来的1万元赶到医院,张少峰才见到浑身是伤的辛怡。

张少峰和刘姣利租住的房子,楼下住的是赵跃飞。

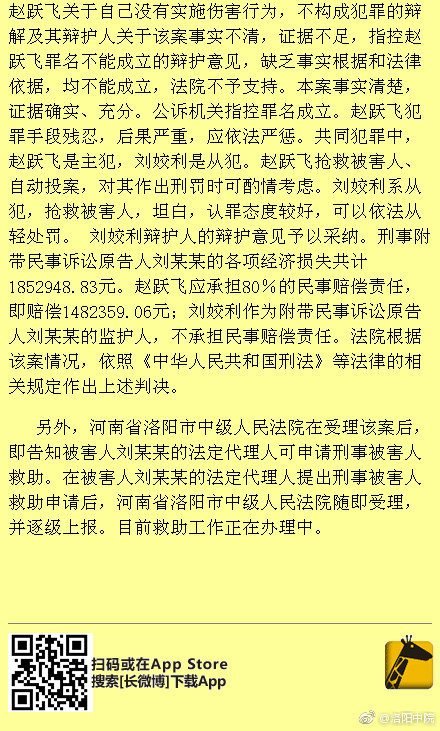

辛怡被送医院时,左脚踝有两道3厘米的割伤,大腿根部有烟头烫伤的疤痕,左肩膀有擦伤,左臂有划伤,双手手腕都有勒伤、血痕,十指指尖有淤血,全身都有淤青,但最严重的是重度颅脑损伤,导致她昏迷至今。

4月11日,张少峰对澎湃新闻记者回忆,妻子起初告诉他,辛怡在公园玩耍时,自己摔跤撞到了头部。但看到女儿时,他觉得根本不像是摔伤的,“后来我就报了警。”

“很多功能没有得到及时发育,或者曾经有的都已经丧失了。”主治医生杨艺说,她对辛怡的病愈并不乐观,“(只能)尽可能加强她对外界的反应,比如能主动坐,主动走路,能吃饭睡觉,这是比较好的期望。”

再次谈起妻子刘姣利,张少峰一方面他觉得妻子老实胆小,另一方面又恨她做出这种事情。“只能说她连畜生都不如,只能说她不配作为母亲。”

张少峰没有离婚,“离不离都无所谓了,她判个十来年,婚姻会自动失效。”接着,他向澎湃新闻回忆起出事前的辛怡:一岁就会走路,一岁多会叫爸爸妈妈,喜欢坐车、跳舞。

小辛怡在做促醒治疗。

北京陆军总医院脑科二区,张少峰带辛怡在走廊晒太阳。破碎家庭

张少峰如今住在北京博爱医院,中西医结合康复科的一栋平楼里。之前辛怡曾在那里治疗过,在里面住过一段时间,转去北京陆军总医院后,北京博爱医院让张少峰继续免费居住。

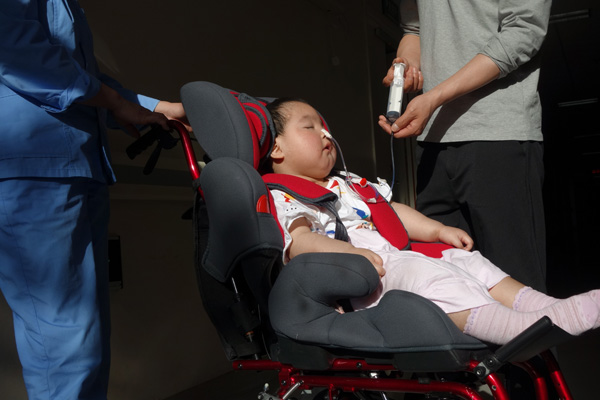

房间有三个空间,里面有冰箱,做饭菜的锅具,墙上挂着志愿者陪护指南,里面写着进门请洗手消毒戴口罩等,房间边上一排整齐收纳柜,里面都是志愿者送给辛怡的东西,有衣服、袜子、手套、纸巾、吹风机……。

“从北京陆军总医院到这边,每次坐地铁要将近一个小时。”张少峰说,等到新来的义工熟悉后,他打算到外面找一份工作。当记者问他想做什么时,他说想先学会开车,等辛怡醒过来后,他开着车带辛怡去工作。

北京博爱医院,张少峰住的地方。张少峰打算在北京呆两三年,如果辛怡醒了,“就带着她回去打工,人家一天挣一百块,我挣八十块也可以。”如果辛怡不醒,他说也一样照顾,“醒不醒都是自己的孩子”。

“回家买个一室一厅,或者买不起就租个房子。”张少峰说。他所在的嵩县纸房乡西沟村,“距离县城有五十多公里,开车要两个多小时。”2015年,女儿辛怡出事后,村里对他家进行精准扶贫。“他女儿每个月有120元低保”,西沟村一位张姓村支书说。

张少峰一直租住在田湖镇,有十几年没在村里住,土房子早已破败不堪,连门都不见了,村支书说乡里给张少峰分了一套房子。

但纸房乡乡干部赵松果告诉澎湃新闻,所谓分的房子“属于异地扶贫搬迁,最近有这个想法,但还没最终确定,房子也只有四五十平米。”赵松果说,张少峰家里条件不好,“从小没有父母,是叔叔带大的。”

张少峰微博有两万多粉丝。张少峰微博截图

张少峰给记者看他微信收藏夹里的照片,回忆他曾经当兵的日子。张少峰说他觉得孤独,在认识刘姣利之前,他经常一个人上班下班。

今年23岁的刘姣利,在家人看来是一个性格胆小的姑娘,还没满月她就被母亲带走,9岁时又回到父亲刘华身边。大她两岁的姐姐刘阳说,妹妹回到家里后,读了几年小学,但一直和家里人亲近不起来。

“有点大的声响,她都会吓得颤抖。”刘姣利的伯母说。

今年3月,张少峰接受京华时报采访时说,他相信刘姣利没有动手打孩子,但他恨的是为什么整个施虐过程中,刘姣利不通知自己,也不上前阻止,更可气的是,事发后还向他撒谎。

出事前,张少峰和刘姣利租住在田湖镇毛庄村的嵩县县委党校内,这里曾经是嵩县老职高,如今人去楼空,操场一片寂静,几栋教学楼也空空荡荡。

门卫胡勇(化名)介绍,一些学校退休老师住在里面,有些自己搬走后,把房子租给了外面的人,像张少峰和刘姣利夫妇。

“一个月房租大概一百来块钱”,胡勇说,他在此做了三四十年门卫,记得刘姣利是山里人,老实善良,年纪小,而且胆子小,在学校租住了大约四五年。

张少峰的家是教室改成的一室一厅,屋里放着冰箱、饮水机,没有电视。楼下就是赵跃飞的家。

据村里人介绍,赵跃飞性格暴躁,以前经常打他老婆,“抓着头发就这样打。”一位村民说。

张少峰说,赵跃飞和他五叔还是亲戚,但对于赵跃飞何时认识刘娇利,他也说不清。

晚上回家的路上,张少峰吃了一碗面,花了20块钱。

张少峰的微信消费账单。受捐与欠款

事发后,辛怡最开始住进嵩县人民医院,很快转入河南科技大学第一附属医院。

在此期间,她几次心率停止,又都抢救了过来。河南科技大学第一附属医院重症监护室护士长焦瑞娟介绍说,2015年9月到2016年6月,辛怡在医院住了9个月,一直住在重症监护室里。

“在洛阳那段时间,我在附近做建筑工,日子过得非常艰难。”张少峰说。

转折点发生在辛怡出院后不久。2016年6月2日,因欠医疗费和开庭等因素,张少峰带辛怡出院,此时他已欠河南科技大学第一附属医院30多万元的医疗款。张少峰在微博上发文称:因(辛怡)气管切开,脖子伤口出现感染。被公益组织“小希望之家”的一位志愿者看到。

陈岚说,当时有四五个人为这个事在微博上“@”她。“我把那个视频点开看了一遍,唉呀难受死了,之后我就问我们机构,我说这个孩子如果不接出来,肯定很快就会死掉。”

2016年6月17日,陈岚在微博上发文称,“小希望之家”将发起筹款,全力帮助受虐儿童辛怡。

两天后,“小希望之家”联系了相关医院,紧急绿色通道开通,辛怡住进了上海复旦大学附属儿科医院。

“志愿者不停地往私人账号里打钱,当捐款像潮水一样冲进来时,我们就不想再继续参与这个事情。” 陈岚说,2016年6月17日发起募捐,同年7月2日关闭捐款通道,一共为辛怡募捐到28万元爱心款(现在筹款已全部用完)。

“小希望之家”的募款并不算多,但辛怡的救助却因此发生转变。

2016年7月2日,“小希望之家”关闭捐款通道后,很多钱涌进了中华少年儿童慈善救助基金会(以下简称中华儿慈会)的捐款账户。

在更早的2015年11月,中华儿慈会就在9958儿童紧急救助中心为小辛怡发起筹款,当时预定的筹款目标是80万的治疗费。

但参与捐款的人并不多,据中华儿慈会官网公布,一直到2016年6月17日,中华儿慈会仅为辛怡筹到捐款301元。直到“小希望之家”关闭捐款通道后,中华儿慈会的辛怡爱心捐款才开始增多。

截止今年4月,中华儿慈会的官方网站显示,辛怡筹款已达到235万元,另外其新媒体平台筹款60万元(新媒体平台已关闭筹款渠道),加起来一共是290多万元,官方网站的筹款还在继续。

9958的工作人员告诉澎湃新闻记者,至今还没有关闭筹款渠道,主要是考虑辛怡的医疗是一个长期的过程。

除了支付辛怡的医疗费用,中华儿慈会每个季度还会打给辛怡爸爸1万元的生活费,工作人员称并不知道张少峰有私人受捐助账户。

张少峰曾解释,不愿公开受捐助账户收支是担心河南科技大学第一附属医院要求他补交医疗费。对此,焦瑞娟回应,医院曾开会商讨过辛怡的医疗欠费,但从来没有催过张少峰。

4月20日,9958儿童紧急救助中心工作人员告诉澎湃新闻,此前并不知道欠费的事情,正在和医院方面沟通核实。“款项支出要和家长去沟通,现在和医院没有沟通好,所以暂时没法给予答复。”

北京博爱医院,墙壁上挂的志愿者陪护指南。

北京博爱医院,墙壁上挂满了志愿者为辛怡制作的图片文字。诚信监督

2015年7月10日,中国青年报社会调查中心对1737人进行的一项调查结果显示,虽然47.4%的受访者曾通过网络平台参与过捐款,但仅28.5%的受访者信任网络捐款中的慈善组织或募捐个人,62.4%的受访者担忧在网络募捐中存在诈捐、骗捐的潜在风险。

在陈岚看来,“(相比机构),捐款人可能更愿意相信家属。”

2016年9月1日实行的《慈善法》第二十一条明确规定:本法所称慈善募捐,是指慈善组织基于慈善宗旨募集财产的活动。这也意味着慈善法规定,个人不能公开募捐,但不禁止个人求助。

“首先要区分个人求助与公开募捐之间的区别”。上海国际金融学院副院长、市慈善基金会常务副秘书长马仲器此前接受澎湃新闻采访时表示:个人求助指的是,求助人为自己或者亲属、同事、朋友等有直接关系的人请求帮助,并获得资助,其属性为“私益慈善”,法律并不禁止这种行为。

“机构(筹款)也好,个人也好,涉及到别人的钱,等于是有一个承诺在前。”清华大学公共管理学院副教授贾西津对澎湃新闻说,“有特定目的这种(个人)筹款,不是朋友间的赠与,是应该要公开收支明细,包括事前信息的准确交代,筹款后财务情况的交代,还有资金出现变动如何处理等情况。”

在京都律师事务所律师刘哲看来,求助收款如果改变用途,属于民事欺诈,可以要求返还。 但中山大学公益慈善研究中心研究员周如南认为,欺诈的惩罚机制并不明确,且诈骗成本较低。

他说,《慈善法》出台后有一点遗憾,就是没有把个人求助行为纳入其中。越来越多的网民在微博微信发布个人求助信息。“对求助行为,政府应该介入,进行核实、监管,甚至公安机关介入”。

“要实现一个可持续的公益,必须重新挽回制度性信任。”周如南认为,亟待解决的是慈善监管缺位问题。

2017年全国两会上,全国政协委员郑惠强提议,明确众筹式个人求助的信息公开与诚信监督制度。“法律不能禁止人们在陷入困境,求助的权利,也无法对‘陷入困境’作出非常具体明晰的界定,但是法律可以规定,任何人在发起个人众筹式求助时,都有全面、客观公开信息与接受诚信监督的义务。”

[责任编辑:郭晓康]